Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist sowohl innerhalb und außerhalb der AfD eine lebhafte Debatte über die kommende Zielgruppenfokussierung im Superwahljahr 2021 entbrannt. Insbesondere um die Deutungen der Nichtwähler findet ein lebhafter Debattenaustausch statt. Wir haben uns einige Studien angeschaut und gehen in die Historie vergangener Kampagnen die erfolgreich Nichtwähler mobilisieren konnten.

Dieser Beitrag erschien ursprünglich auf dem Feldzug-Blog.

Kurz nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist innerhalb der AfD eine polarisierende Debatte darüber entbrannt, wo die Partei in Zukunft die Schwerpunkte ihrer Zielgruppenansprache setzen sollte. Für gewöhnlich werden nach Wahlen hierbei die Blicke auf die Wählerwanderungen gerichtet, aus denen sich die jeweiligen Potentiale ablesen lassen. Während die eine Seite in der AfD die Ergebnisse als Erfordernis für einen noch bürgerlicheren Kurs liest (Abwanderungsbewegungen zur FDP, CDU, Freie Wähler in BaWü), wollen die anderen einen stärkeren Fokus auf die Nichtwählerpotentiale setzen und dabei eine deutlichere Profilschärfung in Richtung Protestpartei und Advokaten der kleinen Leute in den Parlamenten und auf der Straße vornehmen.

Aus den Statistiken der beiden vergangenen Landtagswahlen können theoretisch beide Fraktionen in der Partei Bestätigung für ihren vorgeschlagenen Kurs herauslesen. Die Deutungskämpfe um die Nichtwähler finden dabei zuvorderst im Bundesland BaWü statt. In Rheinland-Pfalz ist die Lage hingegen recht eindeutig. Hier verlor die Partei fast doppelt so viele Menschen an die Nichtwähler, wie an alle anderen Parteien zusammengerechnet.

In Baden-Württemberg jedoch entflammt der Deutungskampf um das Wahlergebnis. Mit Verlusten von 110.000 Menschen an die Nichtwähler und der gleichen absoluten Zahl an Verlusten gegenüber der CDU und FDP stellt sich gewiss die Frage, welche Zielgruppenstrategie hier angewendet werden soll.

Es kann klar festgestellt werden, dass die CDU in Baden-Württemberg ein totales Desaster erlebte und Wähler an alle anderen Parteien abgeben musste, mit Ausnahme der AfD, von der sie im Vergleich zu 2016 70.000 Stimmen holen konnte. Die Motive für diese Wechselwählerschaften sind leider noch wenig detailliert aufgeschlüsselt.

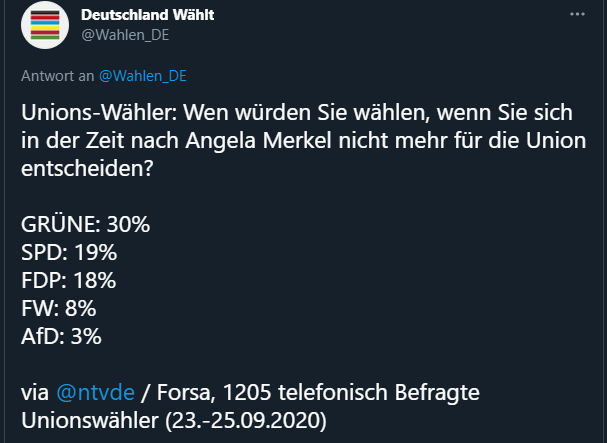

Natürlich müssen insbesondere im „Ländle“ die Umstände eines durchaus bürgerlich geprägten Umfeldes in Betracht gezogen werden. Doch ob sich nun die verlorenen 110.000 Nichtwähler oder die 110.000 CDU- und FDP-Wähler leichter zurückholen ließen, bleibt Spekulation. Angesichts der Tatsache, dass vor allem die Union den zweithöchsten Verlust von 70.000 Stimmen an die Grünen zu verzeichnen hatte, wird deutlich, dass sich die linke Transformation der CDU nicht nur in der Funktionärs- und Parteiebene widerspiegelt, sondern zunehmend auch in ihrer Wählerschaft. Auf Bundesebene können sich sogar 30% der Unionswähler in der Post-Merkel-Ära vorstellen, die Grünen zu wählen. Auch Wirtschaftsverbände und große Konzerne sprechen sich bereits klar für ein Schwarz-Grünes Bündnis im Bund aus.

Das „Nichtwählerphantom“

Der liberalere Flügel in der Partei kritisiert die Fokussierung auf die Nichtwähler als eine unausgereifte Strategie, die sich aufgrund der hohen Volatilität dieses politischen Spektrums nicht in dauerhaften Erfolgen und Anwachsen der Wahlergebnisse niederschlagen werde. Es fehlt das verstetigende Element, da man nicht exakt ergründen kann, wie sich diese Nichtwählerschaft zusammensetzt. Nichtwähler seien eine reine „Blackbox“ und eine imaginierte „Legion“, für die man kaum eine wirksame Mobilisierungsstrategie für die anstehenden Wahlen gestalten könne.

Dieser Einwand mag teilweise seine Berechtigung haben. Dennoch würde ein Blick in frühere Nichtwählerstudien etwas mehr Klarheit darüber schaffen, wie die Motive und die sozialen, ökonomischen und demographischen Verhältnisse des Nichtwählerlagers beschaffen sind. Hier offenbaren sich schließlich hohe Überschneidungen zu den Durchschnittswerten der Wählerschaft der AfD. Wenig überraschend ist dabei auch, dass die AfD ihre größten Wahlerfolge zwischen 2016 und 2017 immer auch durch hohe Wahlbeteiligungen und Stimmungszuwächsen vonseiten der Nichtwähler verzeichnen konnte.

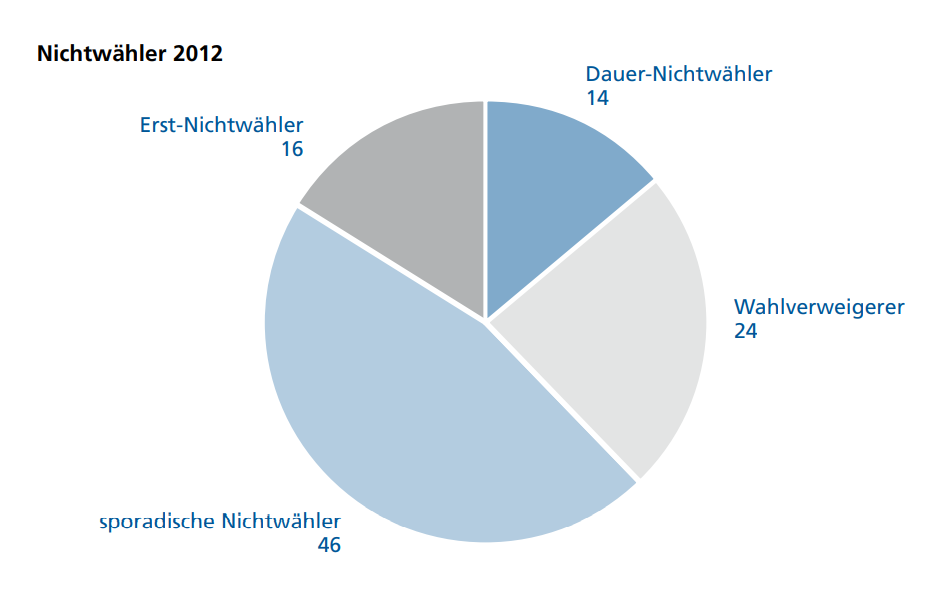

Eine vom Chef des Forsa Instituts, Manfred Güllner, erstellte Studie aus dem Jahr 2012 versuchte erstmals mit der gebotenen Intensität den sozialen und psychografischen Raum der Nichtwählerschaft zu vermessen. Dabei wurden die Nichtwähler in drei Kategorien gegliedert und ihre politischen Einstellungsmuster, ökonomischen Lagen, Altersstrukturen und sozialen Bedingungen erfragt. Die Kategorien unterteilen sich dabei in die sogenannten sporadischen Nichtwähler (Nichtwähler die nur an einer der vergangenen Wahlen nicht teilgenommen haben, aber ansonsten regelmäßig ihr Kreuz setzen), in die Wahlverweigerer, die an zwei bis drei der vergangenen Wahlen nicht teilgenommen haben, aber mindestens an einer der vorangegangenen Legislaturen und schließlich die Dauernichtwähler, die mit Stand vom Jahre 2012 an allen vier vorangegangen Wahlen nicht teilgenommen haben.

Auffällig dabei ist die prozentuale Verteilung dieser Nichtwählergruppen. Die sporadischen Nichtwähler und Wahlverweigerer stellen offenbar die überwiegende Mehrheit dar:

Hieraus lässt sich ableiten, dass die Mehrheit der Nichtwähler durchaus für alternative Politikangebote ansprechbar sind. Die unbelegte Behauptung in einem kürzlich erschienenen Artikel in der Jungen Freiheit, dass Nichtwähler vordergründig aus „politischem Desinteresse“ nicht wählen, kann durch die meisten Ergebnisse verschiedener Studien nicht bestätigt werden.

Nichtwähler verfolgen durchaus das politische Geschehen, reden im unmittelbaren Umfeld über politische Themen und haben auch einen Werte- und Interessenskompass, der jedoch vom herrschenden politischen Angebot nur unzureichend bedient wird.

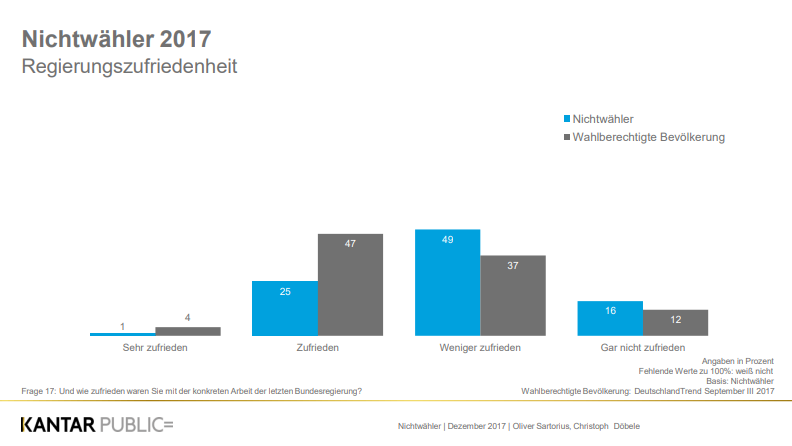

Manche Interpretationen zur Motivlage der Nichtwähler gehen dahin, dass die meisten Nichtwähler offenbar zufrieden mit den politischen Gegebenheiten sind. Wer sich der Stimme enthält, sieht scheinbar keinen Bedarf für grundsätzliche Veränderungsprozesse, so die Erklärung. Auch dies kann durch die meisten Studien nicht bestätigt werden. Die Unzufriedenheit von Nichtwählern mit der herrschenden Regierungspolitik unterscheidet sich zuweilen signifikant von der Gruppe der Wähler. So gaben insgesamt 65% der Nichtwähler im Jahr 2017 in einer Studie von Kantar Public im Auftrag des Bundespresseamtes an, dass sie mit der Regierungspolitik wenig bis gar nicht zufrieden sind. Nur 1% gab an „sehr zufrieden“ zu sein.

Auch in den Ergebnissen der FES Stiftung zu den Motiven der Nichtwahl drücken die ersten acht genannten Gründe eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit dem status quo aus. Erst dahinter folgen Banalitäten wie Urlaub oder Krankheit am Wahltag oder mangelnde Entscheidungsfähigkeit im Wahlangebot.

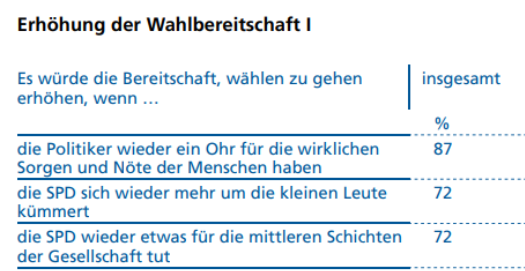

Interessanter werden schließlich die erfragten Bedingungen, unter denen Nichtwähler bereit wären, wieder wählen zu gehen.

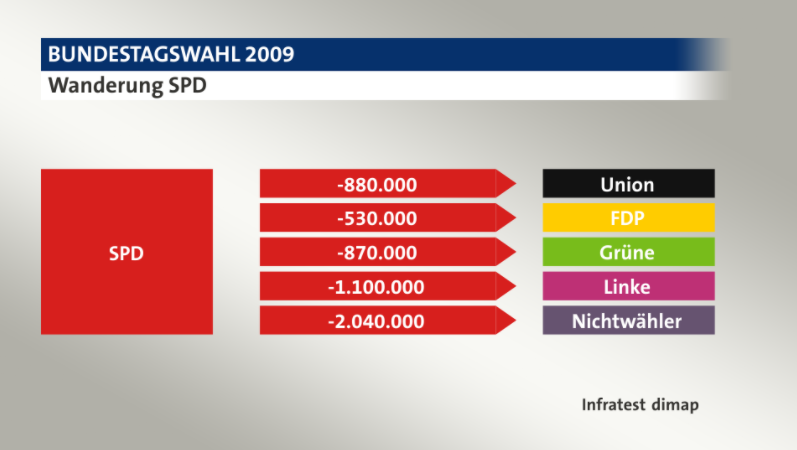

Hier wird nochmals deutlich, dass die Nichtwählerschaft grundsätzlich enttäuscht ist von den aktuellen Verhältnissen und sich nicht mehr repräsentiert fühlt. Offenbar kann das politische Establishment im Allgemeinen diese Repräsentationslücke nicht ausfüllen. Im Speziellen lässt sich die verminderte Repräsentation am Wählerexodus der SPD ablesen – ein bisher kaum untersuchtes Phänomen- , der sich nach der Schröder Ära seit 2005 unvermindert fortsetzte und aus der einstigen sozialdemokratischen Volkspartei einen politischen Zwerg zwischen 15-18% in den Umfragen werden ließ.

Es gibt nicht nur eine Repräsentationslücke bei enttäuschten Konservativen und Liberalen, die sich (noch) der CDU und FDP verbunden fühlen, sondern vor allem eine bisweilen in Analysen völlig unbeachtete Gruppe aus enttäuschten sozialdemokratischen Wählern.

Diese Gruppe hat sich teilweise schon ab den 2010er Jahren endgültig von „ihrer SPD“ verabschiedet, da die Partei nicht mehr ihre Interessen als Arbeiter vertritt und sich dem allgemeinen Trend im politisch linken Milieu angeschlossen hat, Klientelpolitik für die urbane, „woke“, obere Mittel- und Oberschicht zu betreiben. Es ist also vor allem die SPD, die den Topf der Nichtwähler über die letzten Jahre ordentlich gefüllt hat.

Ein Blick auf die soziale Zusammensetzung der Nichtwähler zeigt schließlich jene Klientel, die über Jahre hinweg früher noch von der SPD repräsentiert wurden und nun politisch heimatlos geworden sind. Tendenziell schätzen Nichtwähler ihre eigene wirtschaftliche Lage immer noch als relativ gut ein. Dennoch unterscheiden sie sich dabei von der Vergleichsgruppe der Wähler. Während bei den Nichtwählern jeder Dritte mit der eigenen persönlichen wirtschaftlichen Lage eher unzufrieden ist, ist es bei den Wählern nur jeder Sechste.

Auch das durchschnittliche Haushaltseinkommen der Nichtwähler liegt zumeist deutlich unter dem Durchschnitt der Wähler. Die Wähler mit dem niedrigsten durchschnittlichen Einkommen setzen ihr Kreuz bei der Linkspartei und verfügen im Monat über knapp 2.500€. Das niedrigste durchschnittliche Einkommen der Nichtwähler liegt bei bei 2.400€.

Zum weiteren Vergleich: Das durchschnittliche Einkommen von FDP- Wählern als Spitzenreiter liegt mit 3.900€ deutlich über dem der Nichtwähler. Man muss diesbezüglich keine marxistischen Klassenfragen zwischen Wählern und Nichtwählern eröffnen. Es geht darum, das gesamte Panorama der Nichtwähler zu erfassen und dabei festzustellen, dass die Überschneidungen zur durchschnittlichen AfD-Wählerschaft recht hoch sind. Das Medianeinkommen der AfD-Wähler liegt bei knapp 2.600€ und ist damit nahe am klassischen Nichtwähler positioniert. Setzt man das Einkommen sogar in die Bezugsgröße des zu versorgenden Haushaltes kommen AfD Wähler im Durchschnitt sogar nur auf ein Nettoeinkommen von 1.533€. Auch in den Kategorien der politischen Unzufriedenheit und der subjektiven Bewertung der eigenen ökonomischen Lage sehen sich AfD-Wähler und Nichtwähler gleichermaßen in einer abgehängten und unterprivilegierten Position, was insbesondere durch zahlreiche Studien zur AfD-Wählerschaft der letzten Jahre mehrfach bestätigt wurde. Hier, hier, hier und hier einige ausgewählte Beispiele.

Man kann nicht ignorieren, dass die Partei mit ihrer andauernden Siegesserie der vergangenen Wahlen permanent Zuwächse aus dem Nichtwählerlager verzeichnen konnte und nun die ersten deutlichen Niederlagen mit starken Verlusten an die Nichtwähler einhergehen.

Diesen banalen und offensichtlichen Fakt kann man in einer ernstzunehmenden Analyse der beiden letzten Wahlen nicht ignorieren. Auch der Verweis, wie in einem Beitrag der Jungen Freiheit zu finden, dass alle Parteien gleichermaßen an das Nichtwählerlager massiv verloren hätten, führt nicht weiter. Damit mögen sich Gründe für die allgemein niedrigere Wahlbeteiligung unter Corona-Bedingungen erklären, doch speziell die AfD muss sich die Frage stellen, warum sie eine entscheidende Zielgruppe, die ihr bei vergangenen Wahlen die Erfolge bescherte, nicht mobilisieren konnte.

Zu leugnen, dass sich Nichtwähler überhaupt als eine Zielgruppe klassifizieren lassen, dürfte durch die allgemeine Studienlage hinlänglich widerlegt sein. Klare Profilierung und Unterscheidbarkeit, ein echtes alternatives Repräsentationsangebot sowie das Aufgreifen und Integrieren einer echten Veränderungsstimmung in die eigene Kommunikationsstrategie kann Nichtwähler mobilisieren.

Die richtigen Kampagnen können Nichtwähler mobilisieren.

Ein Blick in die Historie zeigt, dass bestimmte Bedingungen zu Wandel- und Wechselsehnsüchten und wirklich alternative Politikangebote durchaus zur Nichtwählermobilisierung beitragen können. Als die SPD 1998 mit Gerhard Schröder erstmals seit über 16 Jahren wieder die Kanzlerschaft erringen konnte, lag ihre Stärke auch in der wachsenden Zustimmung bei den Nichtwählern (+ 900.000). Die Ära Kohl war vorbei und die Menschen wollten nach der Wende 1990 auch in der parlamentarischen Repräsentation endlich einen Wechsel. Vermutlich hätte die SPD schon 1994 einen Angriff auf das Kanzleramt starten können, sie scheiterte aber durch ihr miserables Wahlkampfmanagement grandios.

Obama verwendete in seinen Wahlkampagnen 2008 und 2012 die Slogans „Hope“ und „Change“ und konnte in den USA vor allem politikabstinente Wählerschichten mobilisieren. Das war schon damals kein Zufall, sondern Ergebnis einer stringenten Strategie und Wahlkampfmaschine, die sich Tools wie des sogenannten „Community Organizing“ bediente, womit über 1 Million freiwillige Helfer organisiert werden konnten, die in den untersten lokalen Gemeinden und Regionen für Obama und die Demokraten warben. Bis heute profitieren die Demokraten von den massiven aggregierten Datensätzen und den organisatorischen „Blueprints“ dieser beiden Kampagnen.

Auch die Trump-Kampagnen 2016 und 2020 konnten von wachsender Zustimmung aus dem Nichtwählerlager profitieren. Lange wurde in anschließenden Debatten über die mangelnde Prognosefähigkeit der Demoskopieinstitute gesprochen; das Problem waren fehlerhafte Datenmodelle, die die Macht der Nichtwählermobilisierung völlig unterschätzt haben.

Trump konnte die Hoffnung auf frischen Wind in Washington („Den Sumpf austrocknen“) als strategische Bausteine in die Kampagne integrieren.

Schaut man sich die Kampagnen in den USA intensiver an, so wird hier deutlich, dass es im festgefahrenen Zweiparteiensystem weniger um die Überzeugung der anderen politischen Seite geht, sondern der Wahlkampf immer intensiver und aufwändiger um unentschlossene und politisch ungebundene potentielle Wähler geführt wird, die im Durchschnitt auch Unzufriedenheit und Enttäuschung eint.

Und auch ein Blick nach Baden-Württemberg in das Jahr 2011 zeigt, dass die Grünen ihren Erfolg für den bis heute amtierenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann insbesondere den Nichtwählern verdanken. Damals konnten sie die für sie besonders günstige Anti-Atomkraft-Stimmungslage nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima nutzen.

Abschließend lassen sich also drei Punkte zur Nichtwählermobilisierung formulieren. Entscheidend sind:

- Günstige politische und gesellschaftliche Stimmungslagen und ein hilfreiches mediales Agenda Setting, was die Kernthemen der jeweils profitierenden Partei unterstreicht. Dies war im Falle der Grünen 2011 bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2011 gegeben und ermöglichte auch die Erfolge der AfD 2016 und 2017 durch die Migrationskrise und ihre Folgen.

- Eine allgemeine Sehnsucht nach dem politischen Wandel und die Hoffnung nach Ende einer langen politischen Periode des herrschenden Establishments (siehe Trump-Kampagne in den USA).

- Die programmatische und kommunikative Fähigkeit der jeweiligen Partei, ihre Themen als tatsächlich relevant zu kommunizieren und zugleich den Wandel und die Unterscheidbarkeit zu anderen Parteien authentisch zu verkörpern („Wir gegen die“ – siehe Trump-Kampagne 2016)

Das Wahljahr 2021 kann diese Voraussetzungen bieten. Nach 16 Jahren CDU-Führung endet die Merkel Ära. Die Corona-Pandemie ist ein historischer Einschnitt, dessen Folgen heute noch gar nicht absehbar sind. Wer auf Twitter und entsprechenden Blogs die ersten strategischen Überlegungen in den Kampagnen- und Strategieteams sowie den Hausagenturen der Linken, Grünen und der SPD verfolgt, weiß, dass dieser Wahlkampf des linken Milieus vor allem auf die Abwahl der CDU abzielen wird. Ob dies gelingt, sei dahingestellt.

Zumindest wird das linke politische Spektrum versuchen, die Sehnsüchte nach dem politischen Wandel zu nutzen und einen offensiven Wahlkampf gegen die Union führen. Wenn die AfD hier glaubt, sie könne eine ruhige Kugel schieben und auf Autopiloten und Standardprogramm setzen, werden es vor allem die linken Parteien sein, die jene Wählerschaften aus Protest, Unzufriedenheit und Wandelhoffnungen mobilisieren. Die Nichtwähler in die eigene Zielgruppenanalyse zu integrieren, bedeutet nicht das sogenannte „bürgerliche Milieu“ komplett fallen zu lassen. In unserem letzten Beitrag haben wir auf die Notwendigkeit dieses Profils für die AfD hingewiesen. Die Nichtwähler jedoch als „Phantom“, „imaginierte Legion“ oder „Blackbox“ abzuschreiben muss am Ende auch in eine analytische Sackgasse führen. Daher gilt es jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen und anzupacken!